当《诗经》遇上《民法典》

当《诗经》遇上《民法典》

吕险峰

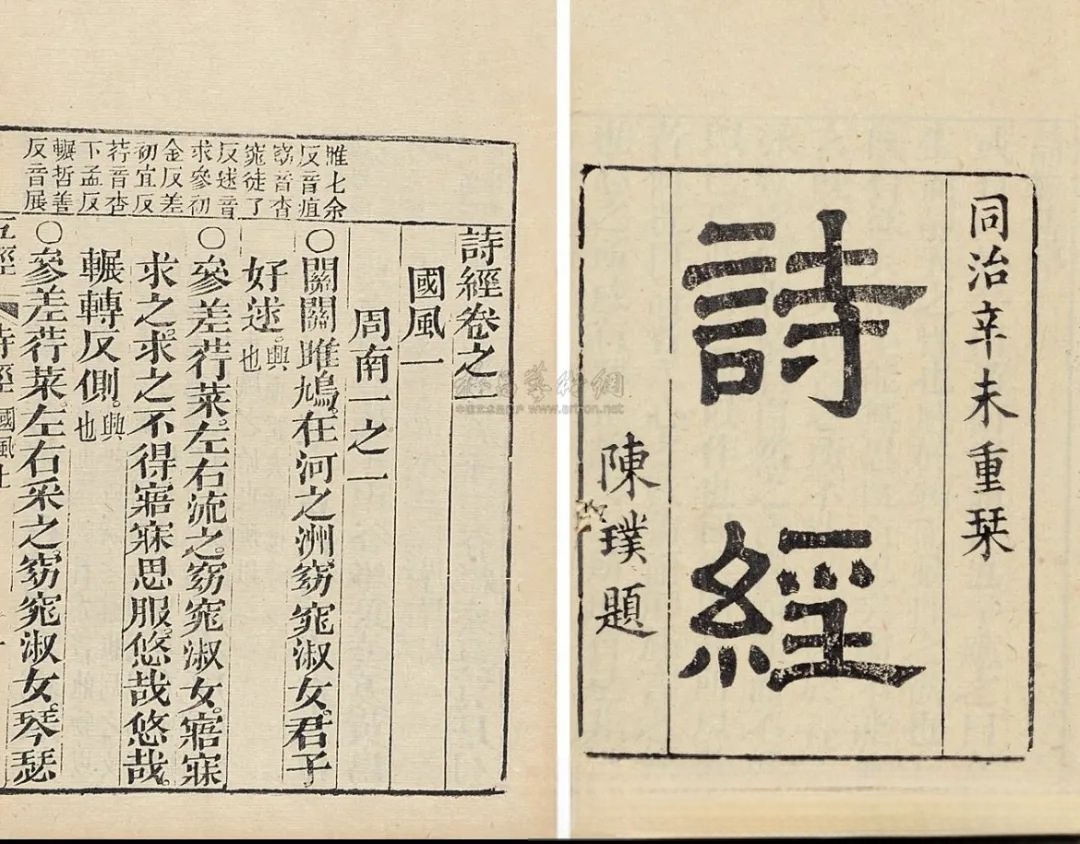

“不论时代发生多大变化,不论生活格局发生多大变化,我们都要重视家庭建设,注重家庭、注重家教、注重家风,紧密结合培育和弘扬社会主义核心价值观,发扬光大中华民族传统家庭美德。”习近平总书记早在2015年春节团拜会上,面向全国各族人民强调过家庭建设这个重大课题。《中华人民共和国民法典》认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,在第一千零四十三条明确作出倡导性规定:“家庭应当树立优良家风,弘扬家庭美德,重视家庭文明建设。”我国的民法典既积极回应时代发展的要求固化改革实践的成果,也汲取中华民族优良传统文化中富有价值的养料。笔者试图通过本文,从阅读古老的《诗经》原典中,挖掘《民法典》婚姻家庭编有关内容的历史文化底蕴。

一

夫妻关系是婚姻家庭关系的核心和基础。《民法典》第一千零四十三条规定:“夫妻应当互相忠实,互相尊重,互相关爱;家庭成员应当敬老爱幼,互相帮助,维护平等、和睦、文明的婚姻家庭关系。”我们打开《诗经》,第一首《周南•关雎》,“关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。”鸟语花香,淑女君子,多么美好的一个场景!这首诗为我们提供了先民的择偶标准,即男方应为“君子”,女方当为“淑女”;同时也为我们传承了夫妻相处之道,经历了“求之不得,寤寐思服,悠哉悠哉,辗转反侧”的漫长等待和痛苦煎熬之后,终于尝到爱情生活的甜蜜与甘美,丈夫对妻子要倍加珍惜,“琴瑟友之”,“钟鼓乐之”,善待她,尊重她,给她爱,给她快乐。

小夫妻的日常生活场景,可以像《郑风•女曰鸡鸣》描绘的那样,“宜言饮酒,与子偕老”“琴瑟在御,莫不静好。”喝喝小酒,白头到老,琴瑟和谐、岁月美好。夫妻应当互相忠实,精心维护彼此之间的那份爱;哪怕外面的世界很精彩,也要抵得住美色的诱惑,不做出轨的事情,不背叛当初的誓言。《郑风•出其东门》就写了一个忠贞不二的好男人:“出其东门,有女如云。虽则如云,匪我思存。缟衣綦巾,聊乐我员。”他步出小城东门,看到美女多如云。虽然是美女如云,谁也走不进我的心。衣着朴素的贤妻,才是我真喜欢的人。

诗经也为我们提供了一个“信誓旦旦,不思其反”的无良样板。《卫风•氓》记述了一位女子遭遇“氓之蚩蚩”始乱终弃的苦情。“三岁为妇,靡室劳矣。夙兴夜寐,靡有朝矣。言既遂矣,至于暴矣。”这位弃妇抱怨道:给你做了三年媳妇,做家务不辞劳苦,每天起早贪黑,没有闲下来的时候。你把我哄到手了,就翻脸不是人了!“至于暴矣”,可以理解为脾气暴躁或家暴现象。

无独有偶。《邶风•谷风》也是借一位弃妇之口,批判了喜新厌旧现象,“宴尔新婚,不我屑以。”抱怨前夫前脚跟我离散,随后又结新欢,人家新婚燕尔,当然对我这个黄脸婆不屑一顾了。“昔育恐育鞠,及尔颠倒。既生既育,比予于毒。”过去穷困栖惶之时,我们一起没黑没白地折腾;后来日子好了,你反倒把我比作毒虫,总想除之而后快。真是人一阔脸就变,不能有福同享。

夫妻之间本来是应该相互承担扶养义务的,既然到了劳燕分飞的境地,夫妻俩还是有一笔账要算清楚的,那就是夫妻共同财产分割。《民法典》第八百三十六条规定:“夫妻有相互扶养的义务。需要扶养的一方, 在另一方不履行扶养义务时,有要求其给付扶养费的权利。”同时也承认家庭劳务的价值,第一千零八十八条规定:“夫妻一方因抚育子女、照料老年人、协助另一方工作等负担较多义务的,离婚时有权向另一方请求补偿,另一方应当给予补偿。”其后两条分别规定,一方生活困难,有负担能力的另一方应当给予适当帮助;一方有重大过错导致离婚的,无过错方还可以请求离婚损害赔偿。

二

《民法典》第一千零四十一条规定:“婚姻家庭受国家保护。”第一千零四十二条规定:“禁止包办婚姻、买卖婚姻和其他干涉婚姻自由的行为”,“禁止家庭暴力。”

在过去很长的封建社会,男权夫权是压在广大妇女头上的一座大山;即便是现在,家暴现象仍然屡见不鲜,也是由于男女不平等、夫妻不平等思想观念还残存在极少数男人身上。前面引用的《卫风•氓》,就讲了那个看上去老实巴交的“氓”,把老婆娶到手后暴露出人性丑恶的一面,家暴来了。那个旧社会,臭男人一纸休书,小女子只有回娘家一条路。

其实,娘家有的也不贴心,父母兄弟逼婚催嫁的事情并不少见。《鄘风•柏舟》开篇写道:“泛彼柏舟,在彼中河。髡彼两髦,实维我仪。之死矢靡它!母也天只,不谅人只!”女子在河中泛舟,邂逅一位发型很酷的翩翩少年,一见钟情,便笃定此后余生非他非属。遭遇母亲强势干涉后,她指天发誓,就是死也要嫁给他,亲娘啊老天爷,你怎么就不体谅人儿啊!呼天抢地,其决绝之意动人心魄!全诗两章,都是这个调子,简直就是呐喊了!

还有一位烈女子,她不是反抗父母干涉,而是反抗强人胁迫。《召南•行露》一篇就回响着古代妇女坚贞不屈的呼号:“谁谓女无家,何以速我狱?虽速我狱,室家不足!”“谁谓女无家,何以速我讼?虽速我讼,亦不女从!”这首诗里出现了“狱”“讼”两字,看来是弱女子被强势人家扯进了官司,企图借助强权压迫女子就范。你听一听这弱女子的怒怼:谁说你没有成家?为什么要把我抓?就是让我蹲监狱,也坚决不让你娶!谁说你没有婚娶?凭啥让我吃官司?就是让我吃官司,也坚决不屈从你!自古以来,强扭的瓜不甜,捆绑不成夫妻。古代那位弱女子抗争的结局如何不得而知,但当下的我们知道,新时代的《民法典》是保障人民权利的法治宝典,第一千零五十二条规定:“因胁迫结婚的,受胁迫的一方可以向人民法院请求撤销婚姻。请求撤销婚姻的,应当自胁迫行为终止之日起一年内提出。被非法限制人身自由的当事人请求撤销婚姻的,应当自恢复人身自由之日起一年内提出。”

三

《郑风•将仲子》第一章:“将仲子兮,无逾我里,无折我树杞。岂敢爱之,畏我父母。仲可怀也,父母之言,亦可畏也。”女孩儿恳求男孩,你不要再翻越我家的墙了,也不要再碰断我家的树了。我不是心疼我家的树,我是怕我的父母知道了。你当然是我的心上人啊,可父母的数落,也是让我受不起的啊!想爱不敢爱的心理,矛盾又娇羞的情态,跃然纸上。全市三章,都是以一个少女的口吻,反复恳求小哥不要翻墙折树来约她,主要是担心父母兄弟和街坊邻居们看见,人言可畏。为什么她如此痛苦又纠结呢?《齐风•南山》给出了答案:“取妻如之何?必告父母。”“取妻如之何?匪媒不得。”因为那个时代婚姻制度决定了,女子不能自己找婆家,要听从父母之命、媒妁之言。而今,很多男女婚配仍然依赖媒人搭桥,婚介所如雨后春笋,相亲节目火爆荧屏,相亲活动此起彼伏。当然,也有很多人是自由恋爱结婚的。《民法典》专门规定“禁止包办婚姻”,意在充分保障婚姻自由生活幸福。

社会生活极为丰富,法律不能规制一切。很多时候,社会生活的一些方面,要靠道德来调节,要靠风俗习惯来调节。法律是最起码的道德。婚姻家庭编里规定了“禁止借婚姻索取财物”,但并没有更明确更细致的具体规定,实际恋爱婚姻生活中存在大量的彩礼问题、赠与问题。我们可以翻到《民法典》第十条:“处理民事纠纷,应当依照法律;法律没有规定的,可以适用习惯,但是不得违背公序良俗。”这条规定是在总则编里的,对其他各编是有统摄作用的,可以作为处理彩礼问题的法律依据。当然,还有更有针对性的司法解释来补强。

彩礼不只是一个经济问题,也是一个社会习俗问题。从社会层面看,主流观点是提倡零彩礼、低彩礼,反对高彩礼。从法律层面看,女方借结婚之机索取高额财物,是法律明确否定和禁止的行为,男方在特定情形下请求返还全部或者部分彩礼,是可以得到人民法院支持的。但恋爱期间赠与问题,法律如何规制,要视数额大小、时间节点和是否指向婚姻等因素而定。在平时交往中,在特别节点上,为增进感情而付出的小额财物,这种赠与是无可非议的,一般不返还,道德和法律都是接受的。

《诗经》有很多地方提到赠与,都为我们展示了爱情生活美好浪漫的一面。《邶风•静女》,“静女其娈,贻我彤管。”一只小巧的管状红玉饰就成了定情物。《卫风•木瓜》,“投我以木瓜,投之以琼琚。匪报也,永以为好也。”男女相赠互答,全诗三段,反复吟唱爱情的美好。《王风•丘中有麻》,“彼留之子,贻我佩玖。”也是玉佩作为定情物;《郑风溱洧》“维士与女,伊其相谑,赠之以芍药。”此处是送花,和今天情人节送花,是一样的表达。

四

前面,我们分享了男女婚恋情感方面的内容。下面,我们分析一下父母兄弟关系方面的问题。

《小雅•蓼莪》被方玉润称为“千古孝思绝作”。作者把父母抚养自己长大的情景描述得非常生动形象:“父兮生我,母兮鞠我,拊我畜我,长我育我,顾我复我,出入腹我,欲报之德,昊天罔极!”父母啊生我养我,记得小时候总是,轻轻拍我疼爱我,喂养大我哺育我,照看着我牵挂我,出来进去怀抱我,多想报答父母恩,只恨苍天降灾祸!这真是“子欲养而亲不待”啊。

《民法典》第一千零五十八条规定:“夫妻双方平等享有对未成年子女抚养、教育和保护的权利,共同承担对未成年子女抚养、教育和保护的义务。”第一千零六十八条又规定:“父母有教育、保护未成年子女的权利和义务。”角度不同,内容相同。父母抚养、教育、保护子女长大成人是他们的义务,反过来,赡养父母,给他们一个安乐幸福的晚年,是成女子女的法定义务。你养我长大,我陪你到老,天经地义!

《邶风•凯风》也是一首赞美孝子的诗。作者看到一棵小酸枣树在温暖的南风吹拂下茁壮成长,情不自禁大发感慨:“凯风自南,吹彼棘心。棘心夭夭,母氏劬劳。”母亲一生是多么辛劳啊!读到后面的“有子七人,母氏劳苦”“有子七人,莫慰母心”,我们仿佛看到孝子自责不已、痛哭流涕的情景。请问,既然有子七人,为什么还让年迈的母亲如此劳苦?既然有子七人,为什么还不能慰藉老娘那颗孤寂的心灵?是物质赡养不丰足吗?还是有什么不可以言说的让老人家没有顺心如意?

《毛诗序》说这位七子之母“不能安其室”,《笺注》:“不安其室,欲去嫁也。”如果真的有这种可能,子女们忽略甚至剥夺了母亲的再婚需要,确实应该自责,因为精神赡养和物质赡养同样重要。这事放到现在,很多老年人再婚问题仍然是个问题,子女嫌自己母亲改嫁丢人者有之,担心老父亲的财产外流者有之,老年人无证同居者有之,双方子女闹矛盾者有之,不一而足,不胜枚举。《民法典》第一千零六十九条规定:“子女应当尊重父母的婚姻权利,不得干涉父母离婚、再婚以及婚后的生活。子女对父母的赡养义务,不因父母的婚姻关系变化而终止。”但愿“有子七人,莫慰母心”的自责不是作秀吧。

五

最后说一说兄弟关系。《民法典》第一千零四十五条第一款规定,亲属包括配偶、血亲和姻亲;第二款规定,兄弟姐妹为近亲属,排在配偶、父母、子女之后,位于祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女之前。由此可见,兄弟是比较重要的血亲,在法律意义上,关系比姑姨娘舅都要近。

《小雅•常棣》是记述兄弟相爱相杀、规劝和乐相处的名篇。开篇即亮明观点:“凡今之人,莫如兄弟。”人生世间,兄弟最为亲近,有了难处,挥手上前的就是兄弟,所谓“兄弟急难”;“兄弟阋于墙,外御其侮。”关起门来,兄弟之间也打也吵;如果有人欺负到哪个头上,兄弟们就捐弃前嫌,一致对外;“丧乱既平,既安且宁。虽有兄弟,不如友生。”生活中往往还有另一种情形,乱子平息了,恢复了安宁,兄弟之间又容易发生龃龉,不如社会上的朋友关系密切。

在《唐风•杕杜》这首诗里,我们看到的却是另外一种情形:“独行蝺蝺,岂无他人?不如我同父。嗟行之人,胡不比焉?人无兄弟,胡不佽焉?”一个人蝺蝺独行,难道没别人陪伴?不如我家兄弟亲。可叹那些行路人,为什么不来相近?一个人没有兄弟,为什么没人帮衬?一个人在最困难的时候,举目无亲,该有多么凄凉?你看有兄弟多好啊!总比陌路要强百倍。特别是《民法典》第一千零七十五条规定:“有负担能力的兄、姐,对于父母已经死亡或者父母无力抚养的未成年的弟、妹,有扶养的义务。由兄、姐扶养长大的有负担能力的弟、妹,对于缺乏劳动能 力又缺乏生活来源的兄、姐,有扶养的义务。”有了这一层扶养之恩,这血亲之情自然更深一层了, 大概就是我们平常所说的长兄如父、长姐如母抑或老嫂比母吧!

还有一首《小雅•角弓》,作者以上级的口吻教育下属:“兄弟婚姻,无胥远矣。”兄弟姻亲关系不要疏远了;“尔之远矣,民胥然矣。尔之教矣,民胥傚矣。”如果你和他们疏远了,百姓也都这样了;如果你这样示范了,百姓就都效仿了。可见,领导干部的影响很大,直接影响着社会风气。这是另外的话题了。

2020.12.24

作者简介 吕险峰

吕险峰,河间市法律工作者,原河间市司法局局长,诗经学习爱好者。

吕险峰,河间市法律工作者,原河间市司法局局长,诗经学习爱好者。