中华传统法律文化精华之“德法共治”探析 | 法治文化

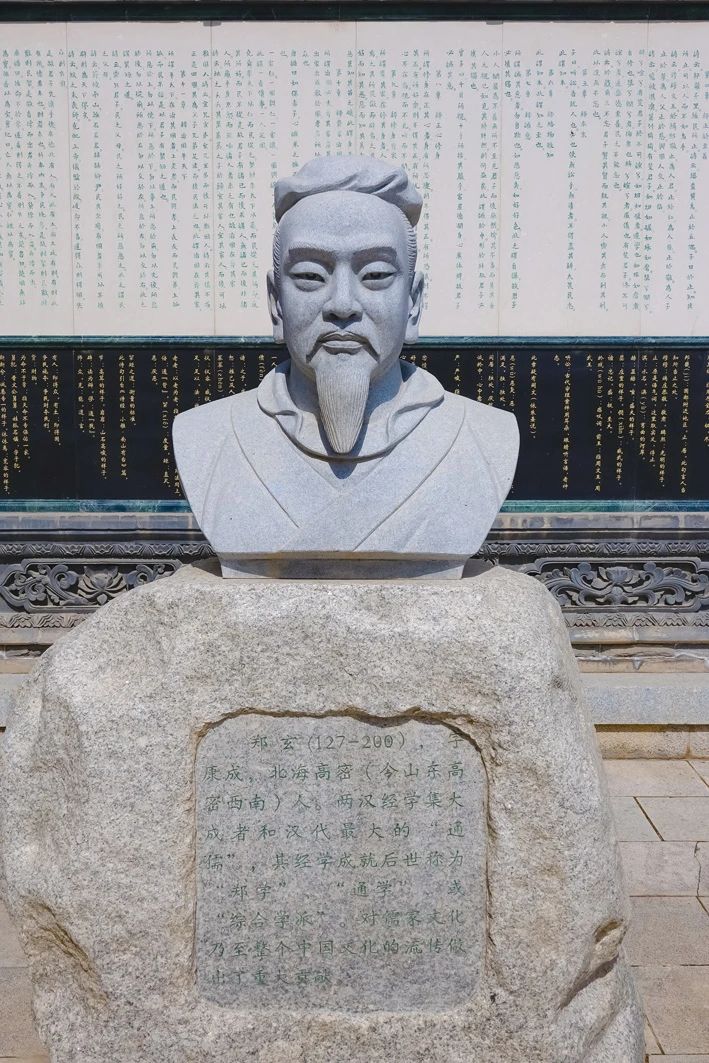

位于甘肃兰州的郑玄雕塑。郑玄(127年~200年),字康成。北海郡高密县(今山东省高密市)人。东汉末年儒家学者、经学家。郑玄治学以古文经学为主,兼采今文经学,他遍注儒家经典,以毕生精力整理古代文化遗产,著有《天文七政论》《中侯》等书。人民视觉/供图

“德法合治”是一个具有中国特色的治国理念,也是一套沿袭数千年的治国策略。在几千年的历史演进中,中华民族创造了灿烂的古代文明,德主刑辅、以德化人的德治主张一直是国家制度和国家治理的鲜明特色和重要内容,也是中华传统法律文化的主要特征,体现了中华法系的优秀思想和核心理念,显示了中华法制文明的深厚底蕴。新的历史条件下,深入研究和阐发德法合治在我国古代法制传统中的成败得失,汲取营养、择善而用,对于推动马克思主义法学理论同中华优秀传统法律文化相结合,坚定不移走中国特色社会主义法治道路,具有现实的重大意义。

“德主刑辅”的由来和发展

历史表明,社会大变革时代,一定是重要思想萌发的时代。公元前11世纪上半叶,武王伐纣,推翻殷商王朝,建立周朝。商周王朝的这次更替对于中国历史具有重要影响。偏处西土“小邦周”推翻了商王朝,为生活在西周初年的人们提出了必须认真思考的社会主题。从《诗经》《尚书》等保留的西周初年的历史文献来看,那个时期的政治家和思想家主要围绕两个问题进行了深入思考:如何解释周取代商的合理性?如何吸取商王朝灭亡的历史教训?正所谓“殷鉴不远”,西周初年的人们更能体会把握其中的内涵。商王朝灭亡的原因是统治者的腐败和暴虐,使其陷入众叛亲离的境地。《诗经》有言:“天命玄鸟,降而生商”。《尚书·康诰》也提到,商朝早期得到了“天”的护佑,但周文王的德行被上天感知到,因而受命周人灭商。据此,周公提出了“敬天保民”“明德慎罚”思想。周公认为,商人先祖成汤革除夏命,是因为夏统治者失德所致,而周人能够取代商王朝的统治,主要是因为周人有德,得到了“天”的佑助。“惟乃丕显考文王,克明德慎罚,不敢侮鳏寡。”也就是周文王修明道德,慎用刑罚,因而天命所归,“兴我小邦周”。

草蛇灰线,伏脉千里。自此以后,“敬天保民”思想成为春秋以后重民思想的源头,而“明德慎罚”思想经过转化,延伸为德法合治、德主刑辅等重要主张,为后世中华传统法律文化、古代法制的发展奠定了基础。孔子提出“道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格”,明确将“德”排在“刑”之前。孟子主张“王道论”,倡导实行王道而拒绝暴政,王道就是以仁义道德治国,并因此而获得民众广泛支持的政治。荀子吸收战国法家的思想成分,提出“故不教而诛;则刑繁而邪不胜;教而不诛;则奸民不惩”,主张统治者在实行礼治的同时,法也不可以偏废,应该礼治为主,礼法并用。西汉时期,董仲舒运用阴阳之道规范封建统治者的政策原则,提倡德刑兼备、“德治”为主,“天道之大者在阴阳。阳为德,阴为刑;刑主杀而德主生。”董仲舒主张“德治”,但并不排斥刑罚,只是认为不可专任刑罚。值得注意的是,他还明确提出了德与刑的施用比例,即“百与一”,恰如天之“暖暑居百,而清寒居一。德教之与刑罚,犹此也”。据此,董仲舒强调“厚其德而简其刑,以此配天”“大德而小刑”,“德主刑辅”思想自此正式确立。唐代主张德礼为政教之本,刑罚为政教之用;治理国家和社会要把德礼教化与法律惩罚结合起来,德礼教化为根本,法律惩罚是辅助。明朝将“明刑弼教”确立为立法重要原则,朱元璋将其具体阐释为“明礼以导民,定律以绳顽”,既要从正面申明礼教,也要运用刑罚严惩冥顽不灵之徒,以“明刑”达到“弼教”之目的。

应该强调的是,德法合治中的“德”,主要含义是“德政”“德治”,而并非仅仅指“道德”。我们的祖先擅长将“价值观”升华为“方法论”,比如将“德”提升为“德教”“德治”“德化”,明确提出了要以“德”治国的主张。东汉许慎《说文解字》中说:“悳(通‘德’),外得于人,内得于己也。从直,从心。”也就是说,做到了“直在心上”,才能“外得于人,内得于己”。《左传·襄公七年》直接将德解释为“恤民为德。”《管子·正》曰:“爱民无私曰德。”孔子用道德的观点来解剖政治,把道义标准作为政治评价的标准,并把“政治”定义为统治者以自己的道德品质影响社会的过程,“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之”。据此,他盛赞“养民也惠”的郑国子产治国有方,把“博施于民而能济众”看作不仅是“仁”,而且是“圣”。孟子进而论证“以德行仁者王……以德服人者,中心悦而诚服也”。郑玄在注解《礼记·月令》中“(孟春之月)命相布德和令,行庆施惠,下及兆民”一句时提出:“德谓善教。”贾谊则说:“教者,政之本也”“有教,然后政治”。

在我国古代法制传统中,德与礼、法与刑,这两对概念具有大同小异的特点。孔子认为,以礼为规范的政治便是德政。礼治与德治都将教化作为治国安民的重要手段,认为治国之道重在教化,反对“不教而诛”。而法与刑的重合度更高一些,在早期几乎与“刑罚”相通。受此影响,礼法并用、德法合治与中华传统法律文化这三者构成了“一体两面”的独特关系。尽管古人对德与刑、礼与法的地位和作用认识不尽相同,但绝大多数都主张礼法并用、德法合治。通观我国古代历史,法治和德治运用得当的时期,大多能出现较好的治理和发展局面。总言之,“德法合治”体现了中华传统法律文化中的辩证思维,反映了中华民族对于国家治理的深入思考,具有可创造性转化、创新性发展的独特价值。

德法共治、德主刑辅给予我们的现代启示

坚定不移走中国特色社会主义法治道路。中华民族有着5000多年的文明历史,形成了世界法制史上独树一帜的中华法系,积淀了深厚的法律文化传统。与此同时,中国地域辽阔、民族众多、国情复杂,经济社会发展不平衡,有着2000多年封建社会历史和100多年半殖民地半封建社会历史,要在这样一个发展中大国治国理政,没有现成法治模式可以照搬照套,必须坚持从中国实际出发,探索符合中国国情的法治道路。中国共产党坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合,反思中国古代工具主义的严刑峻法和西方近代以来形式主义的法治体系及其对现代中国的影响,总结新中国成立以来我国法治建设的利弊得失,矢志不渝地领导人民探索和建设人类历史上新型法治,成功开辟了中国特色社会主义法治道路。这条道路的一个鲜明特点,就是强调法治和德治两手抓。这既是历史经验的总结,也是对治国理政规律的深刻把握。新征程上更好发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用,必须坚持法治建设正确方向,深刻领会坚定不移走中国特色社会主义法治道路的根本要求。

坚持依法治国和以德治国相结合。法安天下,德润人心。法律是成文的道德,道德是内心的法律。法律是准绳,任何时候都必须遵循;道德是基石,任何时候都不可忽视。法律和道德都具有规范社会行为、调节社会关系、维护社会秩序的作用,在国家治理中都有其地位和功能。法治和德治不可分离、不可偏废,国家治理需要法律和道德协同发力。一方面,必须强化道德对法治的支撑作用,重视发挥道德的教化作用,在道德体系中体现法治要求,在道德教育中突出法治内涵,以道德滋养法治精神,增强法治的道德底蕴。以法治承载道德理念,道德才有可靠制度支撑。另一方面,必须强化法律对道德建设的促进作用,把道德要求贯彻到法治建设中,把道德导向贯穿法治建设全过程,运用法治手段解决道德领域突出问题,使社会主义法治成为良法善治。

把社会主义核心价值观融入法治建设。“不知耻者,无所不为。”核心价值观是一个民族赖以维系的精神纽带,是一个国家共同的思想道德基础。在推进依法治国过程中,必须大力弘扬社会主义核心价值观,弘扬中华传统美德,培育社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德,提高全民族思想道德水平,为依法治国创造良好人文环境。必须把社会主义核心价值观融入法治国家、法治政府、法治社会建设全过程,融入科学立法、严格执法、公正司法、全民守法各环节,把社会主义核心价值观的要求体现到宪法法律、行政法规、部门规章和公共政策中,用法律的权威来增强人们培育和践行社会主义核心价值观的自觉性,推动社会主义核心价值观内化于心、外化于行,为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供强大价值引导力、文化凝聚力和精神推动力。加强相关立法工作,明确对失德行为的惩戒措施。依法加强对群众反映强烈的失德行为的整治,对突出的诚信缺失问题,既要抓紧建立覆盖全社会的征信系统,又要完善守法诚信褒奖机制和违法失信惩戒机制,使人不敢失信、不能失信。对见利忘义、制假售假的违法行为,要加大执法力度,让败德违法者受到惩治、付出代价。

注重发挥领导干部在依法治国和以德治国中的关键作用。领导干部既应该做全面依法治国的重要组织者、推动者,也应该做道德建设的积极倡导者、示范者。坚持把领导干部带头学法、模范守法作为全面依法治国的关键,推动领导干部学法经常化、制度化。以德修身、以德立威、以德服众,是干部成长成才的重要因素。领导干部要努力成为全社会的道德楷模,带头践行社会主义核心价值观,讲党性、重品行、作表率,带头注重家庭、家教、家风,保持共产党人的高尚品格和廉洁操守,以实际行动带动全社会崇德向善、尊法守法。